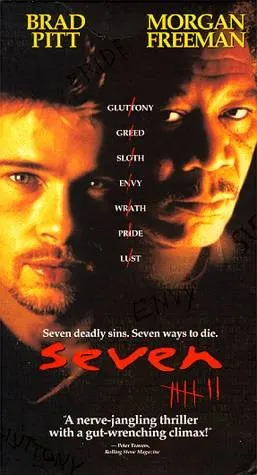

세븐 – 비 속에 잠긴 일곱 죄의 퍼즐

끝도 없이 쏟아지는 빗줄기는 〈세븐〉의 오프닝부터 엔딩 크레딧까지 관객의 어깨를 누르는 거대한 손바닥 같다. 탁탁 떨어지는 빗방울이 곧 퍼즐 조각이라도 되는 듯, 화면 속 모든 사물은 젖어 있고 흐릿하며 쉽게 모양을 드러내지 않는다. 살인 현장에서 눈에 띄는 것은 과식으로 부풀어 오른 사체나 벽에 칠해진 피비린내 나는 두 글자뿐이지만, 사실 더 무서운 건 그 뒤에 숨어서 눈에 잘 보이지 않는 작은 디테일이다. 찢어진 조리법 페이지, 뒤집혀 걸린 그림, 그리고 끝내 한 끼도 제대로 먹지 못하는 형사들의 허기 같은 것들 말이다. 영화는 이 한 끼조차 허락하지 않는 도시를 배경으로 ‘일곱 개의 죄’라는 성경적 키워드를 들고 와 사람이 사람을 벌주는 기괴한 체스를 벌인다. 퍼즐의 해답을 찾겠다고 달려드는 쪽은 두 형사이지만, 한 명은 은퇴를 눈앞에 둔 노련한 회의론자, 다른 한 명은 혈기왕성한 이상주의자다. 서로 맞물리지 않는 기어 같은 그들이 빗속으로 들어설 때마다 관객은 또 하나의 조각을 주워 든다. 그런데 이 퍼즐은 맞출수록 그림이 선명해지는 대신 점점 더 흐려진다. 범인은 힌트를 남긴다지만, 힌트는 언제나 다음 희생자의 비명을 가리키고, 우리가 얻는 건 ‘다음이 있다’는 절망일 뿐이다. 결국 ‘퍼즐을 푸는 행위’가 곧 ‘다음 죽음을 예비하는 의식’이 되어 버리는 역설 속에서, 관객은 스스로 손을 더럽히고 있었다는 사실을 나중에서야 깨닫는다. 퍼즐 맞추기를 좋아했던 어린 시절의 순수한 취미가, 악의 의도를 완성하는 조력 행위로 전락하는 순간이다. 그래서 〈세븐〉이 던지는 첫 질문은 단순히 “범인은 누구인가?”가 아니다. “당신은 왜 이 퍼즐을 풀고 싶은가?”다. 그리고 비가 쏟아지는 한 그 질문에서 완전히 자유로운 관객은 단 한 사람도 없다.

세븐 – 무관심이 빚은 여덟 번째 죄악

영화 속에서 존 도가 집요하게 외치는 메시지는 ‘일곱 가지 죄를 벌한다’지만, 스크린을 뚫고 나와 우리 가슴에 꽂히는 화살은 무관심이라는 이름이다. 탐식, 탐욕, 나태, 색욕, 오만, 시기, 분노—이 화려한 죄악 카니발 뒤에 숨어 있는, 가장 일상적이면서도 가장 치명적인 악덕 말이다. 살해 현장에서 떠드는 이웃들은 “총성이 두 발 들렸다”는 말만 반복하고, 지하철의 진동에 익숙해진 도시는 매일같이 들려오는 비명에 피로를 느낀다. 심지어 기자들마저 사건 현장을 가로막고 플래시를 터뜨리며 “자, 다음 헤드라인”을 외친다. 일곱 죄악이 드라마틱한 죽음으로 번쩍일 때마다, 그 뒤에서 맥박처럼 꾸준히 뛰는 이 무관심은 영화가 끝나고 나서야 뒤늦게 피멍처럼 드러난다. 엔딩에서 형사 밀스는 결국 분노를 택해 방아쇠를 당기지만, 관객에게 더 충격적인 건 밀스가 아니었다. 그와 똑같이 화면을 바라보고 있으면서도 ‘여덟 번째 희생’—즉, 태어나지도 못한 밀스의 아이—가 사라지는 동안 우리는 고작 “상자 안에 뭐가 들어 있을까?”에만 목숨을 걸고 있었다. 존 도는 이를 아주 잘 알고 있었다. 그래서 스스로 잡히는 길을 택하며 마지막 퍼포먼스를 완성한다. 그가 만든 피의 무대 위에서, 우리 각자는 객석의 관람객이 아니라 배우였다. 그리고 무대가 내려간 뒤에도 무관심이라는 죄는 여전히 현관문 앞에 놓여 있다. ‘관심’이란 단어가 어느새 상대의 고통을 ‘컨텐츠’로 소비하는 습관과 혼동되는 시대, 〈세븐〉은 한발 물러나 차가운 질문을 던진다. “당신이 지금 관심이라 부르는 것이, 혹시 무관심의 다른 얼굴이 아닌가?” 그 질문 앞에서 나는 내 SNS 타임라인을 스크롤하던 손가락을 멈췄다. 누군가의 비극에 쉬 웃음을 찍어 올려왔던 은색 ‘좋아요’ 버튼들이 순간 검은 잉크로 변해 번져 나가는 듯했다.

세븐 – 끝없는 비와 네오 누아르의 긴장

데이비드 핀처가 그려 낸 도시는 ‘네오 누아르’라는 말조차 눅진하게 젖어 버리게 만드는 배경이다. 조명의 70%는 가로등이나 형광등 같은 인공광으로 채워져 있고, 자연광이 비춰질 틈이 거의 없다. 다섯 번째 희생자가 발견된 새벽, 빗물이 고인 골목 바닥엔 불안한 네온이 반사되어 기름때처럼 떠다닌다. 카메라는 그 위를 미끄러지듯 훑으며 ‘깨끗함’이라는 단어가 사라진 도시를 보여 준다. 흙탕물에 젖은 구둣발, 삐걱대는 브라운관 TV, 필름을 씹어 먹을 듯한 그레인… 화면의 질감은 의도적으로 거칠고 습기가 차 있다. 핀처는 이 촉각적인 더러움을 통해 ‘살인’이라는 충격적 사건을 비 일상에 두지 않는다. 오히려 “이곳이 일상”임을 선언한다. 그래서 관객은 안락한 좌석에 앉아 있으면서도 비 맞은 잡지처럼 구겨진 기분을 느낀다. 또한 핀처 특유의 트래킹 숏과 극단적인 클로즈업은 시선을 붙들어매는 족쇄처럼 작동한다. 특히 범인의 아파트를 조사하는 장면에서 카메라가 빗물에 젖은 복도와 천장을 기어가듯 이동할 때, 나는 화면이 아니라 ‘공기’를 보고 있다는 착각에 빠졌다. 눅눅한 종이 냄새, 오래된 형광등이 타 들어가는 냄새, 곰팡이가 번지는 벽지 냄새가 스멀스멀 올라오는 것 같았다. 이 후각적錯覺이 만들어 내는 긴장은, 총성이 울리고 나서야 잠시 멈춘다. 하지만 빗소리는 그 총성 위로 다시 덮여 사라진다. 핀처가 흩뿌린 비는 결국 모든 흔적을 씻어 낸다. 시체도, 증거도, 그리고 관객이 기대하던 ‘정의의 카타르시스’까지. 남는 것은 회색빛 물웅덩이와 나지막한 천둥소리뿐이다. 이 쓸쓸함이야말로 〈세븐〉이 자랑하는 네오 누아르의 진짜 후일담이다.

세븐 – 첫번째 관람 그리고 두번째 관람

처음 〈세븐〉을 봤던 날, 상자 속에 무엇이 들어 있는지 이미 알고 있었다. 그럼에도 나는 엔딩 크레딧이 올라갈 때까지 두 손을 무릎에 못 박은 채 꼼짝도 하지 못했다. 그리고 스크린이 어둠으로 완전히 닫히자, 문득 “살면서 반드시 한 번쯤은 이 영화를 다시 보게 될 것”이라는 이상한 예감이 들었다. 몇 해가 지나 다시 찾아본 〈세븐〉은 여전히 젖어 있었지만, 이번엔 조금 다른 냄새가 났다. 첫 관람 때 맡지 못했던 내 속내의 냄새였다. 사건의 참혹함에만 몰두했던 지난날의 나는 범인의 궤변과 형사들의 절망을 소비하듯 삼켜 버렸지만, 두 번째 관람을 마친 뒤엔 내 일상의 습관들을 돌아보지 않을 수 없었다. 새벽 뉴스 속 사건·사고 자막 앞에서 “또야?” 하고 한숨 쉬며 채널을 돌리던 태도, 골목길의 낯선 울음소리를 ‘누군가가 신고하겠지’라 넘겨왔던 태만, SNS 피드에 뜬 충격적 영상에 무표정으로 ‘공유’ 버튼을 누르던 무감각…. 영화가 끝나고 극장을 나서며 나는 비가 내려주길 바랐다. 빗물이 양심의 얼룩을 씻어 줄지도 모른다는 어린애 같은 기대 때문이었다. 그러나 하필 그날은 맑았다. 그래서 비 대신 해야 할 일이 남았다. 잘 보이지 않는 타인의 고통을 향해 우산을 내미는 일, 두꺼운 코트를 벗어 온기를 건네는 일, 누군가의 모순과 헛소리를 냉소 대신 질문으로 받아 적는 일. 말하자면 〈세븐〉 이후의 삶은 ‘일곱 죄악을 피하는 삶’이 아니라 ‘여덟 번째 죄악—무관심—을 경계하는 삶’에 가까웠다. 물론 나는 여전히 완벽하지 않다. 하지만 적어도 내 옆자리에 앉은 누군가의 조용한 신음에 고개 돌리지 않는 사람으로는 살고 싶다. 그러다 언젠가 진짜 비가 내려 팔을 적시더라도, 이번엔 어둠 속 퍼즐 조각만 찾아 헤매지 않으리라 다짐한다. 세상은 멋진 곳이고 싸울 만한 가치가 있다. 핀처와 헤밍웨이가 번갈아 속삭이는 그 문장을 믿으며, 나는 오늘도 작은 우산 하나를 들고 거리로 나선다.