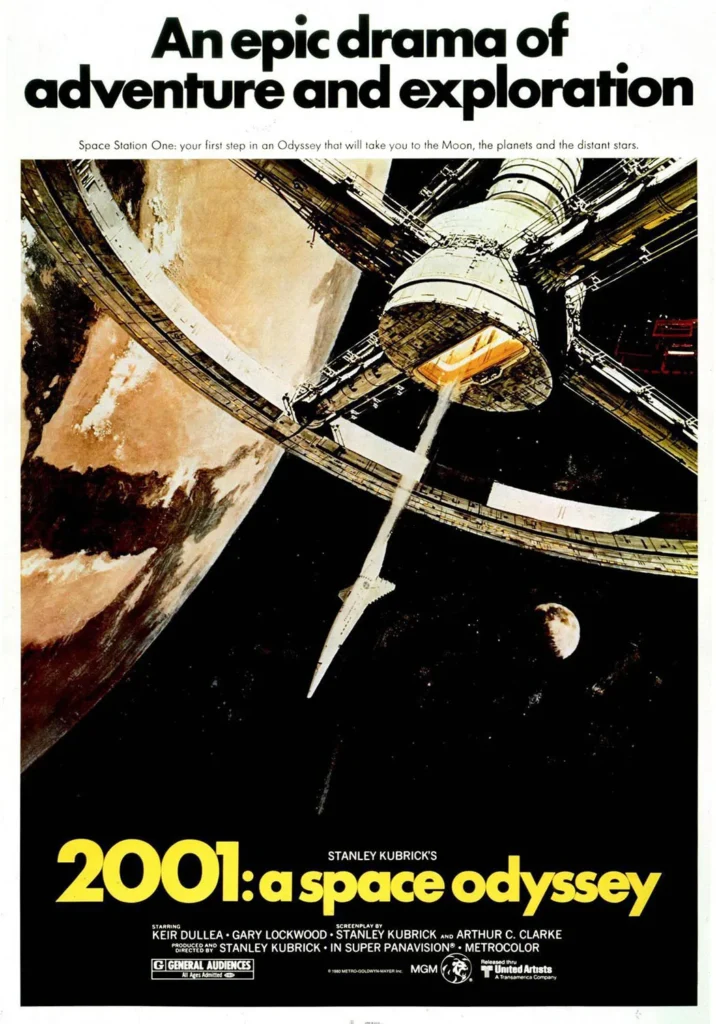

2001: 스페이스 오디세이 – 인류 진화의 거대한 점프컷

큐브릭은 카메라 한 번의 ‘컷’으로 수백 만 년을 뛰어넘는 장난 같은 기적을 보여준다. 원시 유인원이 뼈다귀를 휘둘러 첫 살육의 쾌감을 맛본 순간, 그 뼈는 하늘로 던져져 인공위성으로 변신한다. 그 짧은 전환 안에 인류 진화사가 압축돼 있다. 우리가 교과서에서 배운 느릿느릿한 ‘직선형 발전’이 아니라, 어느 날 갑자기 도착한 초월적인 자극—검은 모노리스—가 일으킨 계단식 폭발이다. 뼈를 무기로 만든 순간, 유인원은 자연 질서 위에 군림할 힘을 얻었고, 동시에 스스로를 파괴할 씨앗도 심었다. 이 장면은 단순한 시각적 쇼가 아니다. 인류 문명이 지닌 본질적 아이러니, 즉 창조와 파괴가 한 몸이라는 뼈아픈 진실을 드러낸다. 바야흐로 우리는 “진화 = 폭력의 정교화”라는 불편한 공식을 목격한다. 큐브릭은 거칠지만 명징하게 말한다. “탐욕과 호기심이 맞붙을 때, 우리는 문명을 얻지만 순수는 잃는다.” 그 한 방의 점프컷은 인류가 저지른 최초의 킬링 컷이자, 앞으로도 반복될 무수한 전쟁의 예고편이다. 모노리스는 말없이 서 있을 뿐이지만, 그 앞에 선 존재를 자극해 ‘다음 단계’로 징검다리를 놓는다. 문제는 그 단계가 빛인지, 어둠인지 아무도 모른다는 것이다. 그러니 뼈다귀에서 위성으로 향하는 궤적은 낭만적 진보라기보다 인류 자체를 향한 블랙 코미디의 펀치라인에 가깝다. 돌연변이적 도약, 창발적 폭력, 그리고 그 모든 것을 지켜보는 무표정한 우주의 침묵—이것이 큐브릭이 던진 첫 장의 질문이다.

2001: 스페이스 오디세이 – SF가 던진 인류 문명의 거울

SF는 흔히 ‘미래 예언서’로 소비되지만, 이 작품은 거울처럼 뒤집혀 현재를 비춘다. 달 기지 회의실에서 플로이드 박사가 동료들에게 공손한 미소를 지어 보일 때, 우리는 그 웃음 뒤편에 숨겨진 냉전의 긴장을 읽을 수 있다. “전염병 얘기는 루머입니다”라고 둘러대는 순간, 그는 HAL 못지않은 계산기를 두드리고 있다. 고작 위성과 전화선 하나를 두고도 거짓 정보·검열·침묵이 교차하는데, 하물며 21세기의 데이터·AI 시대라면 어떨까? 큐브릭의 우주는 기술이 진보할수록 땀 냄새 나는 인간의 욕망이 더욱 적나라하게 드러나는 공간이다. ‘무중력’이라 쓰고 ‘무책임’이라 읽히는 장면들—공중을 부유하는 볼펜, 빨대로 빨아먹는 액체식—은 편리함 너머 공허를 환기한다. 영화 속 뉴스패드(태블릿)의 평면 화면은 근사하지만, 그 위엔 자극적인 헤드라인과 안전한 침묵만 스크롤된다. 모노리스가 우리를 시험하듯, 오늘날 스마트폰 화면도 우리 앞에 세워져 “다음 단계로 갈 준비가 되었는가?” 묻는다. 우리는 편의와 통제를 바꾸고, 투명한 얼굴 인식 대신 검은 스크린 뒤에 숨어 조롱하며 스스로를 ‘업데이트’한다. 영화가 거울이라면, 그 거울 속 인간은 우아한 우주선 디자인과 달리 여전히 원시적 본능으로 들끓는다. 1968년 작품이 오늘도 신선한 이유는, 스스로를 비추는 그 거울이 아직도 금 가지 않았기 때문이다. 거울 속에서 마주친 초췌한 얼굴은 우리 자신의 현재, 그리고 필연적으로 맞닥뜨릴 미래다.

2001: 스페이스 오디세이 – 과학과 신화가 춤추는 서사 구조

큐브릭은 하드SF의 차가운 리얼리즘과 창세 신화의 몽환적 상징을 한 캔버스에 겹쳐 그린다. 디스커버리호 내부의 버튼 하나하나는 1960년대 항공 우주공학의 집요한 고증이지만, 목성 궤도에 선 모노리스가 열어젖힌 ‘스타게이트’는 태초의 꿈결 같다. 서사가 직선 대신 원(輪)으로 회귀하는 구성도 신화적이다. 유인원의 뼈다귀—인공위성—디스커버리호—태아로 이어지는 도식은 마치 뫼비우스의 띠처럼 끝없이 순환한다. 과학은 원인을 캐내고, 신화는 의미를 직조한다. 두 서술 방식이 만나는 지점에서 HAL 9000의 멜로디 ‘Daisy Bell’이 울린다. 기계가 부르는 최초의 노래는 인간의 어머니를 호출하며, 과학과 신화의 경계를 허문다. 또한 영화는 ‘시간’을 재료 삼아 춤을 춘다. 3분 암전은 빅뱅 이전 암흑을, 18개월 항해는 현대인의 지루한 출근길을, 스타게이트 시퀀스는 신화적 영원의 한순간을 상징한다. 이 시간 무도회에서 관객은 어느 순간 시계를 놓치고, 질량·속도·생명의 경계가 녹아내린다. 결국 큐브릭은 “과학이 설명할 수 없는 순간, 신화가 춤추며 빈자리를 채운다”는 역설을 던진다. 그리고 관객에게 묻는다. 당신은 숫자와 공식으로 우주를 이해할 것인가, 아니면 태초의 노래와 꿈으로 우주를 경험할 것인가? 둘 중 어느 하나만으론 완성되지 않는다는 사실을, 영화는 거대한 캔버스 위에서 번쩍이는 별빛과 함께 속삭인다.

2001: 스페이스 오디세이 – 다음 단계를 생각하게 하는 영화

스크린이 암전으로 잠들기 직전, 나는 문득 ‘내 안의 모노리스’를 떠올렸다. 어린 시절 밤하늘을 올려다보며 느꼈던 막연한 경외감, 성인이 되어선 잊어버린 날카로운 질문들—그 모든 것들이 검은 돌처럼 가슴 한복판에 박혀 있었음을 깨달았다. 영화는 친절한 해설 한 줄 없이 나를 던져 놓고, 스스로 진화의 버튼을 누르게 만든다. HAL의 붉은 눈동자처럼 번뜩이는 내 욕망, 스타 차일드의 호기심 어린 눈망울처럼 맑은 내 가능성… 두 얼굴은 결국 하나였다. 새벽 3시 자막이 올라가도 풀리지 않는 수수께끼는 오히려 위안이 된다. ‘모른다’는 사실이야말로, 다음 단계로 건너갈 발판이니까. 그래서 나는 오늘도 작은 뼈다귀 같은 키보드를 두드리며 또 하나의 점프컷을 꿈꾼다. 언젠가 내 글 한 줄이 누군가의 모노리스가 되어, 잠들어 있던 질문을 깨우길 바라면서. 영화처럼 불친절해도 좋다. 이해 대신 전율을, 결말 대신 울림을 남긴다면, 그것으로 충분하다.