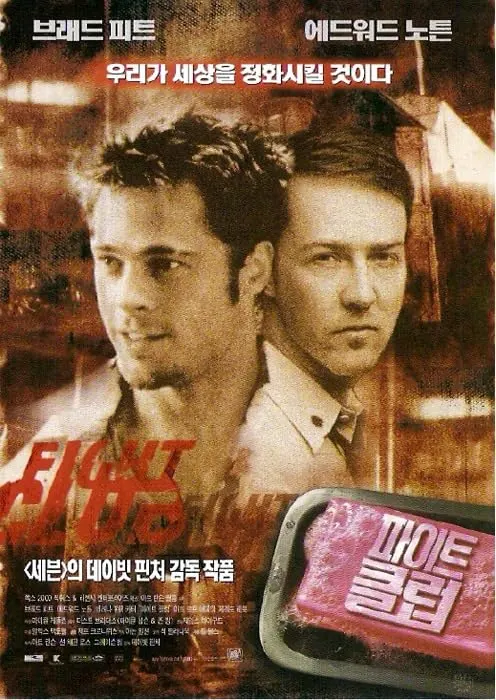

파이트 클럽 – 불면증이 부른 자아 분열

새벽 2시, 모니터 불빛에만 의지해 매뉴얼을 쓰다 보면 머릿속이 텅 비어 버리는 순간이 있다. 치솟는 스트레스와 식은땀, 그리고 “난 뭘 위해 이렇게 줄곧 깨어 있는 걸까?”라는 물음. 영화 속 ‘책(잭)’은 바로 그 벼랑 끝을 여섯 달째 서성인다. 자동차 리콜 심사관이라는 직책은 매일 사고 현장을 기계적으로 기록하길 요구하지만, 정작 사고 난 건 그의 신경계다. 이케아 카탈로그를 뒤적이며 완벽한 거실을 꿈꿔도, 욕망은 구멍 난 풍선처럼 바람 빠져나간다. 불면증을 치료하려 찾은 병원에서 그가 듣는 말은 “약 대신 더 큰 고통을 보러 가라.” 그렇게 발길을 옮긴 고환암 모임에서 밥의 거대한 가슴팍에 파묻혀 목 놓아 우는 그 순간, 잭은 기묘한 해방감을 느낀다. ‘내 고통보다 더 큰 고통’이 잠시나마 생존 본능을 달래 준 것이다. 하지만 같은 사기꾼 ‘말라’가 나타나자 거울 속 자신의 민낯이 반사되어 버린다. 그때부터 밤은 다시 깊어지고, 무의식은 불쑥 타일러 더든이라는 분신을 출산한다. 타일러는 과감히 구조를 뜯어고친다. 집을 태워버리고, 잭의 세상에 ‘비상구’라 적힌 구멍을 내버린다. 말라‧타일러, 두 극단의 인물이 ‘불면증’이라는 산통 끝에 태어난 동일 인격이라는 사실은 영화 후반부에야 드러나지만, 사실 불면증이 시작된 그날부터 잭은 자신을 복제하고 있었다. 자본주의 품에 눌린 우리 역시 다르지 않다. 해가 바뀌어도 잠 못 드는 밤, 머릿속에서 부글대다 사라진 수많은 또 다른 ‘나’들이 있었음을, 영화는 끈질기게 상기시킨다.

파이트 클럽 – 8가지 규칙과 맨몸 해방 의식

콘크리트 지하실, 맥주 냄새와 땀 냄새가 뒤섞인 공간에 남자들이 둥글게 모인다. 타일러 더든은 담배를 비벼 끈 뒤 느긋하게 웃는다. “첫 번째 규칙, 파이트 클럽에 대해 말하지 마라.” 가장 원초적인 폭력을 나누는 모임이 입을 닫으라고 명령하는 순간, 이미 그곳은 ‘은밀한 종교’가 된다. 맨손 격투는 승패를 가르지 않는다. 규칙은 오히려 자유를 보증하는 장치다. 속옷을 제외한 모든 장식물을 벗어야 하고, 상대가 ‘멈춰’라 외치면 즉시 손을 거둬야 하며, 오늘 처음 온 이는 무조건 싸워야 한다. 이 엄격함 덕에 싸움은 권력 놀이가 아닌 ‘자기 발견 의식’이 된다. 맞거나 때리다 보면 평소 셀프 헬프 서적이 가르쳐 주지 않던 진짜 감각—피 냄새, 심장 박동, 공포와 희열의 정확한 교차점—이 몸에 새겨진다. 회사에서 “예스, 보스”만 외치던 남자가 경기 후 피칠갑 얼굴로 “다음 주에도?”를 묻는 장면은 그래서 전율적이다. 규칙이 제공한 것은 폭력의 허가증이 아니라, ‘안전 장치가 단단히 걸린 광기’였다. 우리는 사회가 깔아 놓은 매트리스 위에서만 구르다 보니 낙법조차 잊고 산다. 파이트 클럽의 남자들은 매트리스 없이 바닥에 내동댕이쳐지며 비로소 척추를 세운다. 8개의 규칙은, 역설적으로, “이 안에서는 네 진짜 규칙을 다시 써도 좋다”고 속삭인다.

파이트 클럽 – 무너지는 빌딩, 새벽의 카타르시스

영화의 끝, 잭과 말라는 텅 빈 대형 신용카드사 빌딩들이 잇달아 폭발하는 광경을 창가에서 바라본다. 오페라 아리아 같은 더스티 스프링필드의 노래가 흐르고, 화염은 밤하늘에 꽃처럼 번진다. 이 장면은 단순한 테러의 쾌감으로 읽히지 않는다. 카드를 긁어야만 ‘나’를 증명할 수 있게 된 세계—빚과 포인트가 정체성을 대신하는 시대—를 통째로 리셋하려는 세례 의식처럼 보인다. 빌딩 안에는 야근하는 직원도, 청소 노동자도 없다. 초토화 작전은 철저히 ‘비폭력적 파괴’로 설계되었다. 타일러의 광기가 완벽히 낭만적일 수는 없지만, 그가 던진 질문은 섬광처럼 날카롭다. “빚이 사라지면, 넌 여전히 너인가?” 폭발의 굉음이 끝난 뒤 관객은 기묘한 평온에 빠진다. 거짓말처럼, 조금 전에 보았던 타일러의 시체가 어떤 상징으로 환원되는지 고민하게 된다. 무너지는 건물과 함께 잭이 쌓아올린 ‘소비로 증발하는 자아’도 잿더미가 된다. 빚이 없는 세상, 규칙을 다시 쓰는 세상—그 가능성을 스크린이 대신 폭파해 보여 준 뒤 영화는 돌연 멈춘다. 현실의 우리는 극장 불이 켜지면 그대로 일터로, 할부가 남은 카드로 돌아가야 한다. 그래서 파괴 장면은 더 잔혹하고 더 달콤하다. 타일러라는 독이 몸에서 빠져나간 자리엔, 자유가 아니라 공허가 몰려오지만, 바로 그 공허 덕분에 우리는 이 새벽에 다시 스스로를 설계할 ‘여백’을 얻는다.

파이트 클럽 – 새로운 삶

처음 파이트 클럽을 본 날, 나는 지하철 창문에 비친 내 얼굴을 한참 동안 바라봤다. 여전히 월급날을 기다리고, 신용카드 한도를 계산하며, 말라를 혐오하다 동경하는—그렇게 빛바랜 셀카 같은 얼굴. 하지만 타일러 더든의 음성이 귓등을 때렸다. “네 물건들이 너를 소유하게 두지 마.” 그날 이후 나는 중고사이트에 ‘언젠가 필요할 것 같아’ 묻어둔 물건들을 올렸다. 팔린 돈으로 제주도 한 달 살기를 떠났다—그곳에서 자전거를 타다 넘어져 무릎이 찢어졌고, 피비린내와 함께 묘한 환희를 느꼈다. 파이트 클럽에서 맨몸 해방을 맛본 그들처럼, 나도 비웃을 만큼 서툰 몸짓으로 바닥을 딛고 일어섰다. “첫 번째 규칙”을 어기는지 몰라도, 나는 요즘 친구들에게 이 영화를 자주 추천한다. 다만 덧붙인다. “타일러가 되려고 애쓰진 마. 그는 극단이자 알람시계야. 단지 울리면 깨서, 네 방식으로 방을 나가면 돼.” 잭이 스스로의 머리에 방아쇠를 당기고도 살아남았듯, 우리도 가끔 그 정도 충격은 줘야 눈을 뜬다. 빌딩 잔해 속에 새벽빛이 스며들 때, 나는 내 공허를 두려워하지 않는다. 거기엔 가구도 카드값도 없지만, 아직 쓰여지지 않은 새 규칙이 줄줄이 대기 중이니까.