매트릭스 – 빨간 약과 파란 약의 선택

스무 해 넘도록 영화 덕후들의 입에 오르내린 ‘빨간 약 vs 파란 약’ 장면을 떠올리면 아직도 심장이 철렁 내려앉는다. 모피어스가 내오에게 내미는 두 개의 캡슐은, 사실 색깔만 다른 사탕이 아니라 관객 각자의 삶을 가르는 분기점이기도 했다. 파란 약은 “안락하지만 뻔한 체제와 타협해라”라는 속삭임이고, 빨간 약은 “불편하더라도 눈을 뜨라”는 전투 선언이다. 누구에게나 익숙한 도시 통근길, 익숙한 인사말, 익숙한 주말 루틴이 실은 ‘매트릭스’라는 거대한 안정제일 수 있다는 설정은 당시 20대였던 내게 일종의 번개였다. 영화는 물리적 총격과 해킹 액션으로 눈길을 사로잡지만, 정작 진짜 충격은 스스로에게 던지는 질문 ― “나는 파란 약을 삼킨 채 얌전히 시스템에 길들여져 있지 않은가?” ― 에서 터졌다. 빨간 약을 삼킨 내오는 곧바로 강렬한 고통과 훈련, 회의, 배신에 직면하지만, 그 고통이야말로 ‘살아 있음’의 증명이라는 점에서 역설적 위로를 준다. 우리는 성장통이 없으면 성장하지 못하듯, 불편함과 마주하지 않으면 결코 세계를 새로 그릴 수 없다. 극장 암전 속 붉은 알약이 번쩍이며 내뿜은 빛줄기는, 뻔히 정해진 미래에서 벗어나겠다는 청춘의 결의처럼 내 눈동자 뒤에서 아직도 은은히 타오른다. 결국 선택은 늘 단순하면서도 가혹하다. 더 깊이 알고 싶다면, 더 멀리 가고 싶다면, 그리고 내 삶의 핸들을 진짜 내 손에 쥐고 싶다면, 오늘도 나는 주머니 속에 작은 빨간 약 하나쯤은 품고 다녀야 하지 않을까.

매트릭스 – 현실과 가상의 경계가 사라질 때

스크린이 초록빛 코드를 토해내던 순간, 나는 관객석이 아니라 거대한 서버 랙 안에 갇힌 기분이었다. 영화 속 ‘매트릭스’는 알고리즘이 설계한 디지털 유토피아이자 완벽한 감옥인데, 흥미롭게도 1999년에 제시된 이 가상세계의 윤곽은 2025년 오늘 우리가 사는 인터넷·SNS 생태계와 기묘하게 겹친다. 내오가 흰 토끼 문양을 따라 해커들의 술집으로 내려가듯, 우리는 매일 타임라인 속 링크를 클릭해 미지의 페이지로 텀블링한다. 정교하게 튜닝된 추천 알고리즘은 취향을 만족시키는 동시에 시야를 갉아먹고, 현실 속 촉감은 점차 메타버스 아바타의 시선으로 대체된다. 영화는 “가짜라고 인식한 순간 사물이 휘어진다”는 은유를 통해, 인지의 틀을 벗어나면 법칙 자체를 재설정할 수 있음을 시각화한다. 동시에 요원 스미스는 ‘시스템이 낳은 안티바이러스’라는 역설적 존재로서, 가상세계가 스스로를 보호하기 위해 생산하는 검열·통제의 메커니즘을 상징한다. 더욱 섬뜩한 건, 스미스가 내오에게 “인간은 바이러스”라며 조롱하던 대사가 오늘날 댓글창의 혐오 담론과 구조적으로 닮아 있다는 사실이다. 영화가 던진 질문 ― “당신의 일상은 진짜인가, 시뮬라크르인가?” ― 는 이제 VR 헤드셋, 딥페이크, 생성형 AI 시대를 사는 우리 모두에게 더욱 직접적인 경고로 돌아온다. 그 경계가 흐릿해진 자리에는 끝없는 정보의 파도와, 자신이 무엇을 믿고 있는지조차 모호해진 영혼이 흔들린다. 그러니 우리는 현실을 더듬는 손끝의 온기와, 전원이 꺼진 뒤 남는 침묵을 더욱 소중히 붙잡아야 한다. 심장이 두근거리는 순간이야말로 가상이 아닌 현실임을 증명하는 마지막 안전핀일지도 모르니까.

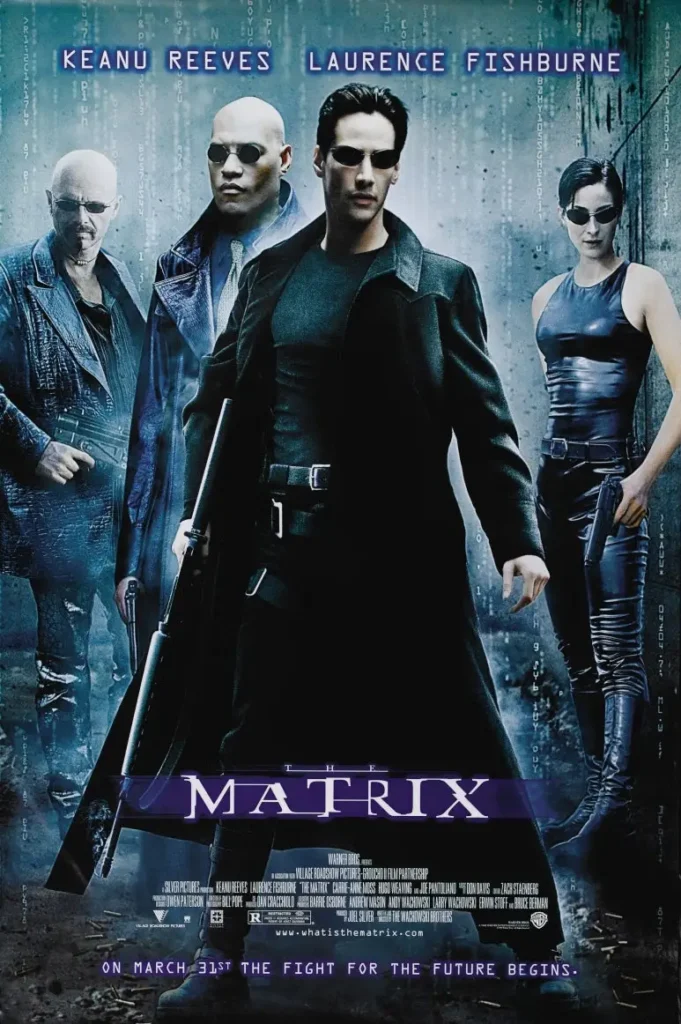

매트릭스 – 1999년을 뒤흔든 사이버펑크 액션

《매트릭스》가 극장에 처음 걸렸을 때, 세상은 아직 Y2K 버그 공포에 떨고 있었고, ‘사이버펑크’란 단어는 서점 SF 코너의 먼지 쌓인 표지에서나 볼 수 있었다. 그런데 와쇼스키 자매(당시 형제)는 검은 트렌치코트, 네오그린 코드비주얼, 총알 슬로모션이라는 삼단 콤보로 대중 문법을 새로 써버렸다. ‘불릿 타임’이 처음 등장하던 장면, 총알이 내오의 관자놀이 옆을 휙휙 지나가자 관객석에서는 집단 탄성이 터져 나왔다. 360도 회전하는 카메라는 단순한 기술 과시가 아니라 “상식의 틀을 완벽히 비틀겠다”는 선언문 같았다. 90년대 말 헐리우드 액션이 근육질 영웅 중심이었다면, 《매트릭스》의 주인공들은 마르다 못해 히키코모리 해커·쿨한 여전사·은둔형 철학자였다. 이 낯선 조합은 ‘낡은 구세대’가 장악하던 액션 장르를 해킹해버린 셈이었고, 뒤이어 등장한 《본》 시리즈, 《언더월드》, 심지어 슈퍼히어로 영화들까지 이 비주얼 충격을 밑그림 삼았다. 무엇보다 스튜디오 시스템의 거대한 자본 위에 홍콩 무술감독의 와이어 액션과 일본 애니메이션적 프레임을 절묘하게 결합한 믹스 매치는, 영화산업이 국경 없는 샘플링 시대에 돌입했음을 알리는 신호탄이었다. 내 또래 친구들은 이 영화를 보고 ‘검은 롱코트·은색 선글라스’로 중무장한 채 대학 캠퍼스를 활보했고, PC방 모니터엔 녹색 코드 배경이 범람했다. 싸이월드 미니홈피 BGM 목록에도 ‘클럽 리믹스 버전 OST’가 줄줄이 달렸다. 《매트릭스》는 단순히 한 편의 흥행작이 아니라, 대중문화 소비 방식과 미학적 감수성을 통째로 뒤집은 블루스크린 폭풍이었고, 아직도 그 잔상은 영화관 사운드를 잠식한 거대한 베이스 드롭처럼 귓가에 울린다.

매트릭스 – 이래서 명작이구나

거대한 흑백 체스판 위를 달리는 기분이었다. 빨간 약을 삼킨 내오가 알몸으로 튜브에서 토해져 나오던 장면은, 언젠가 내 안에서도 편안함을 걷어차고 새로운 세계에 스스로를 던졌던 기억을 끄집어냈다. 첫 사회생활에 발 딛던 날, 누구 하나 친절히 사용설명서를 주지 않았고, 나는 매일이 버그투성이라 느꼈다. 하지만 그 버그 덕분에 시스템의 틈새를 들여다보는 법도 배웠다. 《매트릭스》는 그 순간들을 거울처럼 반사하며 말한다. “현실 너머를 궁금해한다면, 고통은 피할 수 없지만, 고통 속에서도 너는 스스로를 다시 코딩할 수 있다.” 극장을 나와 새벽 공기를 들이마시자, 도시의 가로등 불빛까지 초록 코드처럼 아른거렸다. 출근길 지하철 손잡이에 매달린 사람들은 모두 파란 약을 삼킨 채 피로하게 흔들리는 NPC처럼 보였고, 동시에 나 자신도 그 무리에 섞여 있다는 걸 부인할 수 없었다. 그러나 영화가 전하는 가장 큰 위안은, NPC와 플레이어를 가르는 건 거창한 능력이 아니라 사소한 자각이라는 사실이다. 오늘 내 의심, 내 호기심, 내 약간의 불편함이 바로 빨간 약 한 알이다. 그 알약이 목을 타고 내려갈 때 느끼는 쓰디쓴 맛은, 현실이란 캠핑장의 모닥불처럼 따뜻하고도 아슬아슬한 불꽃임을 상기시킨다. 이제 다시 모니터를 켜고, 키보드를 두드리며, 나만의 코드를 작성할 차례다. 시스템은 여전히 거대하고, 요원 스미스는 여전히 교묘하지만, 적어도 내 의지는 백도어 하나쯤은 발견할 만큼 단단해졌다. 어쩌면 불가능할지 모를 싸움이라도, 밤하늘에 메아리치는 모피어스의 외침처럼 나를 자극한다. “믿어라. 그리고 뛰어라.” 그렇게 오늘도 마음속에서 작은 총성이 울리며, 또 한 번 현실과 가상의 경계선이 살짝 흔들린다.