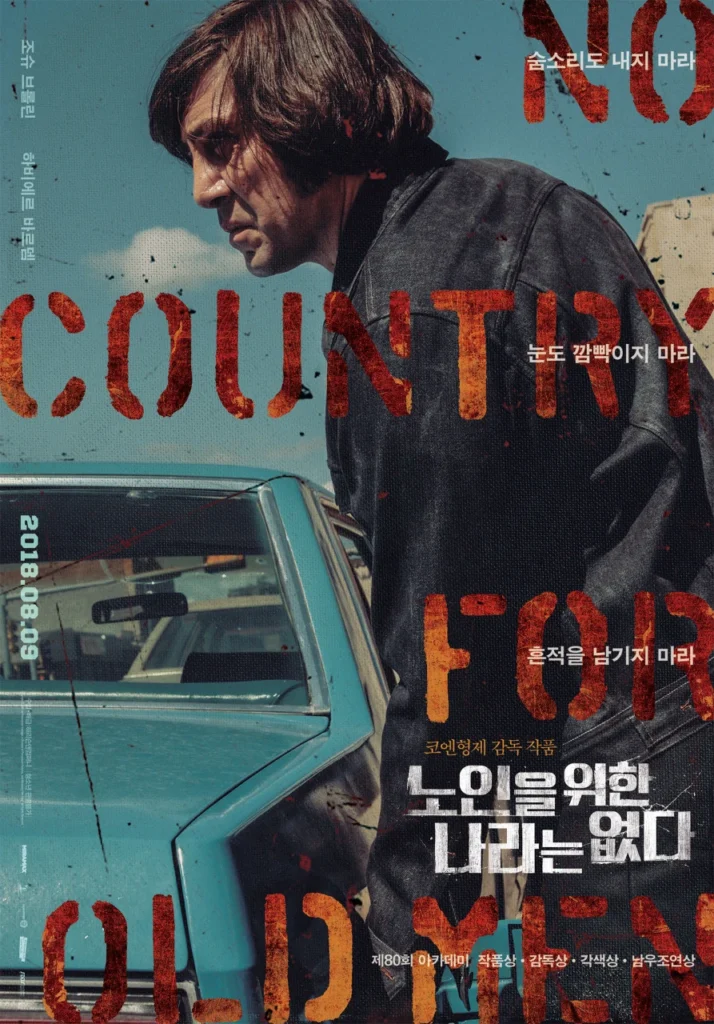

노인을 위한 나라는 없다, 절대악 안톤 시거의 규칙

안톤 시거는 파리처럼 날아들어 뇌관처럼 사라지는 캐릭터다. 그는 누군가 눈짓 한 번, 기침 한 번 잘못했다는 이유만으로 산소통과 볼트 건을 꺼내 든다. 그러나 그 폭력에는 기묘한 ‘규칙’이 존재한다. 그는 상대에게 “동전을 던져 보라”고 요구한다. 앞면이 나오면 살고 뒷면이 나오면 죽는, 구식 러시안룰렛 같은 의식. 웃기는 것은 결과가 무엇이든 그는 자기 방식대로 일을 끝내기 마련이라는 점이다. 결국 코인 토스는 살기 위해 매달리는 인간을 시험하는 ‘잔혹한 예의범절’일 뿐이다. 이 영화가 시거라는 괴물을 통해 던지는 질문은 단순하다. “세상 속 규칙은 정말 공정한가?” 우리는 교통신호를 지키고, 줄서기를 하고, 언젠가 보상을 받을 거라 믿는다. 하지만 사막 한복판까지 파고든 시거의 차가운 논리는 그런 사회계약을 한순간에 박살 낸다. 그의 총성과 산소통이 만든 구멍은 단순한 살해 흔적이 아니다. 그것은 인간이 믿어 온 룰 — 정의, 법, 양심 — 이 실은 얼마나 부서지기 쉬운 유리잔인지 보여 주는 기념패다. 영화를 보는 내내 나 역시 주머니 속 동전을 만지작거렸다. “앞면이 나오면 오늘도 착하게 살고, 뒷면이 나오면….” 농담 같지만, 시거는 거울처럼 나의 은밀한 폭력성을 비춘다. 그가 보여 주는 절대악에는 경계가 없다. 그러니 시거가 던진 금속 동전은 관객 각자의 빈틈에 떨어져 드르르 굴러간다. 그 소리는 인생이란 공평한 ‘게임판’이 아니라 언제든 규칙이 바뀔 수 있는 ‘함정’임을 알리는 군용 알람처럼 섬뜩하다.

노인을 위한 나라는 없다, 생존 본능과 허망한 죽음

사막 위 붉은 먼지가 일렁이는 아침, 루엘린 모스가 사냥총을 들고 노루를 겨눈다. 조준은 정밀하지만 일격은 실패로 돌아간다. 그 한 발의 삑사리가 모든 사건의 기폭제가 된다. 그는 우연히 200만 달러짜리 가방을 줍고, 그 순간부터 세상은 사냥꾼과 사냥감이 뒤엉킨 거대한 트랩으로 변한다. 사막, 모텔, 국경, 병원… 무대가 바뀔 때마다 인물들은 숨이 벅차는 도주를 반복하지만, 최후의 결과는 묘하게 허무하다. 애썼던 모스는 길가 모텔에서 쓸쓸히 쓰러지고, 아내 칼라는 집안 거실에서 덜컥 운명을 맞는다. 가장 잔혹한 대목은 죽음이 서스펜스의 절정에서 터지는 것이 아니라, 인물들이 잠깐 안도할 때 ‘툭’ 하고 찾아온다는 점이다. 생존 본능을 끌어올린 인물들은 마치 심장이 목울대까지 튀어오른 짐승처럼 발버둥치지만, 죽음은 그 치열함을 비웃듯 뻔뻔하게 스쳐 간다. **“노인은커녕 젊은이조차 버티기 힘든 세계”**라는 감독의 자조가 느껴진다. 영화를 보다 보면 현대인의 삶도 다르지 않다는 사실에 뜨끔한다. 우리는 취업 전쟁, 전세 전쟁, 관계 전쟁 속에서 ‘살아남기 위한 에너지’를 한 방울까지 쥐어짜지만, 한 통의 전화나 한 장의 통보 메일이 그 애씀을 무효화하기 일쑤다. 적어도 모스는 끝까지 발버둥쳤다. 하지만 발버둥이 생존을 보장한다는 보편 공식은 이미 깨져 있다. 그러니 스크린에 핏방울이 튈 때마다 나는 스스로에게 묻는다. “이 치열한 달리기에 정말 승자가 있을까?” 결론은 씁쓸하다. 영화 속 모든 추격의 끝은 무(無)였고, 남은 것은 뜨거운 타이어 자국과 사라진 체온뿐이었다.

노인을 위한 나라는 없다, 제목이 품은 세대의 한계

토미 리 존스가 연기한 보안관 에드 톰 벨은 늘 군청색 하늘 밑에서 낡은 모자 챙을 고쳐 눌러 쓴다. 그의 걸음걸이는 느릿하고, 말투는 사려 깊지만 낙담이 묻어난다. 살인 현장마다 늦게 도착하고, 흘러간 피를 응시하다가 “세상이 왜 이리 험해졌는지 모르겠다”는 독백을 내뱉는다. 바로 이때, 영화의 제목이 묵직하게 내려앉는다. ‘노인을 위한 나라는 없다’는 단순한 비관이 아니다. 급가속으로 변해 버린 문명 속에서 “어제 쌓은 경험”이 “내일 닥칠 위험”을 설명해 주지 못한다는 선언이다. 에드가 보는 텍사스는 더 이상 말 위에서 별 아래로 이어지는 서부극이 아니다. 자동차 속도계는 100마일을 가리키고, 총 대신 볼트 발사기가 문고리를 날려 버린다. 그의 느린 신념은 새로운 법칙에 밀려 벽지처럼 벗겨진다. 관객인 나 또한 스마트폰 업데이트 속도를 따라가지 못해 앱 아이콘이 사라질 때면, 괜히 에드의 어깨를 떠올린다. 세대 간 단절은 차이를 넘어 격절이 되고, ‘아는 만큼 안전하다’는 옛말은 ‘알아도 쓸모없을 때가 있다’로 바뀐다. 영화는 묻는다. “이 충돌을 견디지 못한 노인은 어디로 가야 하는가?” 쓸쓸한 답변이 돌아온다. 아버지 세대가 물려준 랜턴은 여전히 따스하지만, 앞을 밝혀야 할 길은 이미 다른 차원의 속도로 사라지고 있다. 에드가 은퇴를 선언하며 털어놓은 두 번의 꿈—불씨를 들고 앞서 가던 아버지, 그 불씨를 잃어버렸다고 느끼는 자신—은 결국 우리 모두의 꿈일지도 모른다. 변화 속도를 감당하지 못하는 순간, 나이와 상관없이 우리는 ‘노인’이 된다.

노인을 위한 나라는 없다, 수많은 질문

상영관 불이 켜졌지만 한동안 자리에서 일어날 수 없었다. 영화가 내 얼굴에 대고 던진 질문이 너무 많았기 때문이다. 우리는 안톤 시거처럼 냉혹한 규칙을 강요하는 세상, 루엘린 모스처럼 목숨을 걸고도 허무를 맞닥뜨리는 세상, 그리고 에드 톰 벨처럼 ‘내가 알던 세계’가 사라져 가는 세상을 동시에 살아간다. 스크린 밖 현실도 별반 다르지 않다. 계약 한 장이 사람의 목줄을 죄고, 알고리즘 한 줄이 직업을 앗아가며, 누군가의 무지갯빛 코인은 다른 누군가의 악몽이 된다. 영화는 그 불편한 진실을 화려한 총격 대신 침묵과 빈 공간으로 새긴다. 물웅덩이에 번지는 피, 모텔 복도 끝의 적막, 백미러에 비친 저녁 노을…. 나는 그 ‘쓸쓸한 틈’에서 묘한 위로를 받았다. 한참 동안 마음속에 울리던 소리는 이런 것이었다. “세상은 원래 불완전했고, 우리는 그 불완전 속에서도 계속 걸음을 떼야 한다.” 그러니 동전의 앞면이 뜨든 뒷면이 뜨든, 오늘 밤 나는 나만의 작은 규칙을 써 내려가야겠다. 타인의 규칙이 나를 삼키기 전에, 내일 아침 해가 뜨면 다시 새로운 발자국을 남기기 위해.