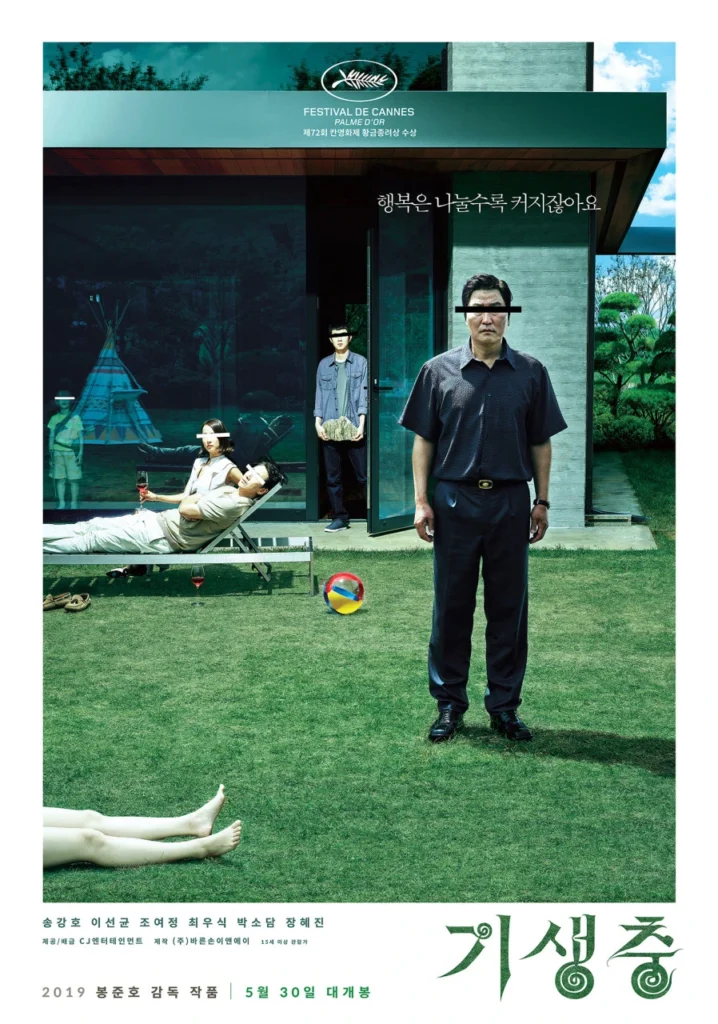

기생충 – 반지하에서 피어오른 생존 본능

반지하는 도시의 혈관이 끝나는 지점이다. 창문 밖으로는 사람의 종아리부터 발끝까지만 보이고, 비가 오면 물줄기가 빗물받이처럼 쏟아져 들어온다. 그곳에서 기태 가족은 마치 수분 없는 화분 속 선인장처럼 버틴다. 무료 와이파이를 찾아 휴대폰을 머리맡 콘크리트 벽에 붙이고, 피자 상자를 접어 생계를 이어 간다. 이들의 하루는 ‘숨’과 ‘숨김’으로 요약된다. 숨은 생존의 증표, 숨김은 존엄의 마지막 껍질이다. 햇빛 한 줌이 세어 들어오면, 잠시 꿈을 꾼다. “우리도 언젠간 올라가겠지.” 하지만 곧 변기에서 역류한 오수가 현실을 일깨운다. 봉준호는 이곳을 단순한 빈곤의 상징으로만 그리지 않는다. 반지하는 사회 최하층이 스스로의 생존 본능을 연마하는 운동장이다. 기정이 포토샵으로 위조 서류를 만들 때, 그것은 범죄 이전에 생존술이며, 기우가 “계획이 다 있다”고 으스댈 때, 그것은 허세이면서도 가장 솔직한 도약 선언이다. 가난이 죄는 아니지만, 가난을 그대로 두면 곧 죄로 전락한다는 잔혹한 명제를 영화는 한 치의 여백 없이 보여 준다. 우리는 반지하의 얇은 천장 아래에서 눌끈거리며 버티는 그들의 하루를 보며 어쩔 수 없이 고개를 끄덕인다. 너무 잘 아는 풍경이라서, 동시에 너무 모른 척하고 싶었던 풍경이라서.

기생충 – 지하실의 비밀, 또 다른 기생

지하실 문이 열리는 순간, 반지하보다 한층 더 깊은 암실이 드러난다. 문광의 남편 근세가 벽을 향해 머리를 박고 “리스펙트”를 중얼거릴 때, 그 모습은 신을 찬양하는 수도승보다는 먹이를 기다리는 애벌레에 가깝다. 기태 가족이 박사장 집에 들러붙은 기생충이라면, 근세는 기생충의 기생충, 다시 말해 대식자의 장 속 미생물이다. 상류층의 호화 주택이 사실은 비밀 벙커를 품고 있었다는 사실은 섬뜩하다. 위를 기어오르려다 실패한 이들의 종착지는 더 낮은 곳, 빛 한 줄기도 들어오지 않는 땅속이라는 사실. 그곳에서는 시계도 휴대폰도 필요 없다. 오직 ‘존경하는 박 사장님’을 향한 맹목적 송신만이 삶의 이유가 된다. 봉준호는 이 지하실을 통해 두 가지 질문을 던진다. 첫째, ‘위’가 존재하려면 반드시 ‘더 아래’가 필요할까? 둘째, 그 아래에 갇힌 이들이 누군가를 숭배할 때, 그 숭배의 끝은 어디일까? 지하실은 단순한 공간이 아니다. 계급 피라미드의 그림자이며, 욕망이 지나간 뒤 남은 빈자리를 덮어두는 무덤이다. 그러나 아이러니하게도 이 무덤은 결코 닫히지 않는다. 문광이 벽을 밀어 젖히고 다시 기어오르듯, 억눌린 생존 본능은 틈만 보이면 솟구쳐 오른다. 그 탓에 영화 후반 파티 장면은 오싹하다. 숨죽였던 지하의 생명체가 지상으로 올라와 칼과 돌을 휘두르는 광경은, 숨겨진 폭력이 결국 현실 위를 짓밟고 만다는 경고처럼 다가온다.

기생충 – 착한 부자와 나쁜 가난? 그 불편한 이분법

“부자들은 착해서 잘 속아.” 기태의 대사는 씁쓸한 농담 같지만, 영화는 곧장 그 뒤통수를 친다. 박사장 가족은 누구에게도 손찌검을 하지 않고, 고급 세단 뒷좌석에서 온화한 미소를 띠며 인디언 목걸이 DIY 수업을 흥겹게 듣는다. 그러나 그들이 코끝을 잡고 “이상한 냄새”라 말할 때, 우리는 안다. 그 착함은 거리두기의 다른 표현임을. 반대로 기태 가족은 거짓말을 하고, 다른 노동자를 잘라 내고, 결국 피를 흘린다. 단순 흑백 구도로는 설명되지 않는, ‘가난의 폭력성’이 적나라하게 드러난다. 봉준호는 이분법을 깨부순다. 가난은 때로 폭력을 낳고, 폭력은 다시 가난으로 귀결된다. 하지만 부자의 ‘선량함’은 폭력 없는 순수함이 아니라, 폭력을 대신 수행해 줄 타인을 고용할 수 있는 ‘여유’에서 비롯된다. 운전석과 뒷좌석 사이, 주방과 거실 사이에는 눈에 보이지 않는 장벽이 있다. 그 장벽을 넘어 대화를 시도하면 “선을 넘지 말라”는 미소 띤 경계가 돌아온다. 그렇다고 부자를 악마로 묘사하지도 않는다. 연교가 천진하게 “텐트가 미제라서 방수도 잘돼요”라고 자랑할 때, 관객은 웃음을 터뜨리면서도 묘한 질감을 느낀다. 선의와 무지가 뒤엉킨 결과다. 영화는 묻는다. 정말 나쁜 것은 악의일까, 아니면 무지일까? 판결은 관객 각자의 몫이지만, 적어도 한 가지는 확실하다. 무지가 계속될수록 ‘나쁜 가난’이라 낙인찍힌 이들의 주먹은 더욱 세게 휘둘러진다는 것.

기생충 – 찝찝함

엔딩 크레딧이 올라간 뒤, 나는 오래도록 극장 계단을 내려오지 못했다. 기우의 목소리가 귓가에 맴돌았다. “아버지, 돈 많이 벌어서 그 집 살게요.” 그 순진한 약속이 사실은 가장 잔인한 농담이라는 걸 알기에, 한 걸음 내딛기가 쉽지 않았다. 생각해 보면 우리 모두가 작은 반지하를 품고 산다. 월세 고지서를 펼칠 때, 지하철 막차에 몸을 욱여넣을 때, 상사의 농담에 웃어야 할지 울어야 할지 모를 때, 반지하 창문으로 스며드는 퀴퀴한 공기를 느낀다. 그런데도 우리는 향수를 뿌리고, 프리미엄 커피를 들고, ‘괜찮아, 계획이 있어’라고 스스로를 다독인다. 영화 속 기생충들은 바로 그런 우리를 닮았다. 해답 없는 사다리 앞에서 서로를 밀치며, 그래도 웃음을 잃지 않으려 애쓰는 처절한 낙관주의. 봉준호는 그 낙관주의조차 해부대 위에 올려놓고 냄새 맡아 보라고 강권한다. 비 오던 밤, 반지하 집에서 건져 올린 가족사진처럼 우리의 희망도 물에 젖어 삐뚤어졌을지 모른다. 그렇다고 멈출 순 없다. 기우가 다시 편지를 쓰듯, 나 역시 오늘도 계획 아닌 계획을 세운다. 언젠가, 계단을 오르겠다는 징검다리 같은 다짐. 어쩌면 올라가지 못할 것을 알면서도 적어 내려가는 그 다짐이야말로, 인간이 기생 대신 선택할 수 있는 마지막 품위인지도 모른다.