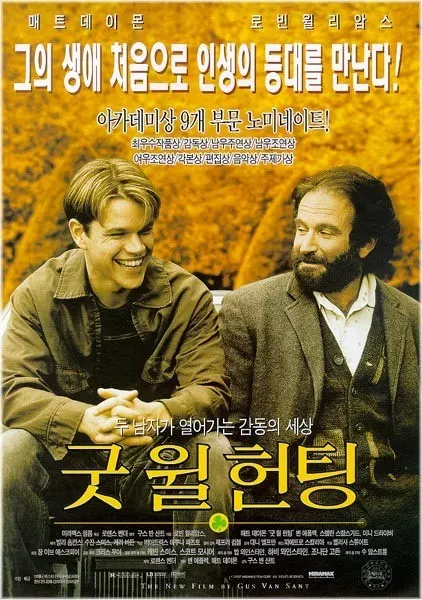

굿 윌 헌팅 – 천재 청소부의 이중생활

MIT 복도에서 때 때로 반짝이는 왁스 냄새가 날 때면 나는 윌 헌팅을 떠올린다. 빗자루를 휘두르며 낡은 전구를 갈아 끼우던 한 청년이 칠판 앞에 서면 곧 사라지는 알버트 아인슈타인의 유령처럼 숫자를 춤추게 했다. 그는 시끄러운 기숙사 복도보다 고요한 정수식 속에서 안정을 찾았고, 하버드 클럽의 비뚤어진 허세보다 공사장 드릴 소음을 더 자연스럽게 받아들였다. 낮에는 얼룩진 작업복으로, 밤에는 친구들과 맥주 캔을 부딪치는 모습으로 자신을 포장했지만, 누구보다 빠르게 미분 방정식의 숨은 꼬리를 찾아내는 순간만큼은 “나는 사실 여기에 어울리지 않아”라는 속삭임이 멈췄다. 내 안에도 윌 같은 그림자가 있었다. 회사에서 “팀워크”라는 이름의 먼지를 털어내며 야근하다가, 문득 책상 서랍에 숨겨 둔 낡은 소설 초고를 빼내 읽다가, “혹시 내가 진짜 하고 싶은 건 이게 아닐까?” 하고 되묻는다. 윌은 복도 칠판에 남긴 풀이처럼, 삶의 겉옷 아래에 숨겨 둔 재능을 은밀히 적어 내려갔고, ‘평범’이라는 단어를 짙은 청소 물로 씻어 버렸다. 하지만 천재성은 축복이자 족쇄였다. MIT의 샤워실에 쌓인 비누 거품은 금세 내려가지만, ‘어쩌다 천재가 된 청소부’라는 꼬리표는 지독히도 오래 가잖은가. 그래서 그는 끝내 ‘윌 헌팅’이라는 이름보다 ‘남의 문제를 대신 풀어 주는 청소부’라는 얼굴을 먼저 세상에 내밀었다. 그것은 세상에 대한 방어막이면서도, 재능을 스스로 질식시키는 비닐 커버였다. 아이러니하게도 그 커버를 찢을 무기는 세제를 든 그의 손이 아닌, 마음속에 잠들어 있던 용기였음을, 영화는 슬며시 귀띔한다.

굿 윌 헌팅 – 계산보다 어려운 감정의 방정식

윌이 손쉽게 풀어 버린 조합론 문제는 사실 누군가에게는 2년짜리 논문 과제였다. 그러나 사람 마음의 미분은 그마저도 웃으며 비껴간다. 첫 상담 시간, 윌은 숀의 약점을 찾기 위해 메타포를 쏘아댔고 한 줄기 눈빛으로 자신이 우위에 있음을 선언했다. 어느 순간 나도 회의실에서 같은 짓을 하고 있음을 깨달았다. 숫자나 데이터로 상대의 빈틈을 쑤셔 넣으며 ‘나는 준비된 사람’이라고 외치던 지난날의 회의들이 퍼뜩 스쳤다. 그런데 영리한 척 내리꽂는 팩트만으로는 아무도 내 속내를 알아주지 않는다는 걸, 기자 생활 10년 만에 배웠다. 윌 역시 마찬가지였다. 그는 “삶은 선형 방정식이 아니라 카오스”라는 사실을 받아들이지 못했고, 덧셈기호와 뺄셈기호를 쓰듯 감정을 후려쳤다. 숀은 그런 윌에게 숫자로 환산할 수 없는 고통의 절댓값을, 자신이 먼저 꺼내 보여 줬다. ‘아내가 숨을 거두던 날, 우주가 멈춘 듯했던 공포.’ 그 순간, 윌의 방정식에 처음으로 눈물이란 미지수가 들어왔다. 8×5=40 같은 확정적인 답 대신, “내가 모르는 부분을 너와 함께 계산해 보고 싶다”는 겸손이 자라났다. 우리는 종종 ‘머리가 좋다’는 칭찬을 갈망하지만, 정작 머리보다 마음이 똑똑해지는 일이 어렵다는 걸 이 영화는 집요하게 보여 준다. 데이터 시트를 막힘없이 해석하는 능력과 서로의 상처를 읽어 내는 공감력 사이에는 마치 일차함수와 프랙털 사이만큼이나 깊은 골이 있다. 그리고 그 골짜기를 건너는 법은, 얄궂게도 미리 외워 놓은 정답이 아닌 ‘잘 모르겠어요’라는 고백에서 시작된다는 사실도 곁들여 말이다.

굿 윌 헌팅 – 스카일라, 사랑이라는 변수

하버드 클럽의 기니피그 같은 토론 현장에서, 스카일라는 윌의 재능이 번쩍이는 순간을 목격했다. 하지만 그녀가 진짜 반한 건 고급 인용문이 아니라, 무릇 우아해 보이려 애쓰는 세간의 허세를 단칼에 베어 버리는 묘한 솔직함이었을 것이다. 사랑은 불쑥 끼어드는 변수라서, 어떤 그래프도 예견하지 못한다. 나 역시 대학 시절, 전혀 다른 전공에 있던 짝사랑 상대를 향해 용기 대신 사전을 뒤적였다. 어려운 용어 하나면 내 진심을 포장할 수 있으리라 착각했으나, 마음은 결국 옅은 미소 한 번에 녹아내리더라. 윌은 스카일라 앞에서만큼은 해결책을 일부러 틀리게 써 넣는다. ‘형제가 네 명 있다’는 작은 거짓말, ‘우린 상황이 달라’라는 뒤로 물러섬. 그는 다시 버려질까 두려운 아이였고, 스카일라는 “떠날 때 잡아 줄게”라고 속삭이는 퍼스트에이드였다. 그러나 이 변수는 윌의 방정식 안에서만 맴돌 수 없었다. 스카일라가 제안한 캘리포니아행은 단순한 장거리 연애가 아니라 ‘너 스스로를 믿어 보는 실험’이었다. 한 사람이 건넨 손길 때문에, 다른 한 사람이 평생 두려워하던 무한 루프에서 빠져나오는 기적. 그래서 영화가 끝날 때, 보스턴에서 불쑥 출발한 차 한 대가 태평양으로 달려가는 장면을 보며 관객은 자동으로 미소 짓는다. 그것은 청춘 영화의 달콤한 로드무비가 아니었다. 익숙한 자해 패턴을 탈출하여, 사랑이라는 미지수를 기꺼이 식 안에 넣어 보는 ‘생의 첫 장난’이었다.

굿 윌 헌팅 – 머리속 낙서

영화를 다 보고 난 뒤, 내 머리속 칠판에는 크고 작은 낙서들이 남았다. ‘그건 네 잘못이 아니야’라는 서투른 분필 글씨부터, ‘넌 무엇을 두려워하고 있니?’라는 삐뚤빼뚤한 질문까지. 스스로를 단련시키려 애써 온 모든 공식이 사실은 방어막이었다는 걸 깨닫는 건 꽤 쓰렸다. 하지만 동시에 해방감이 있었다. 윌이 숀 품에서 오열하던 순간, 나도 속으로 울었다. “내가 틀릴 수도 있다”는 인정은 겁이 나지만, 그때부터 인생은 비로소 다정해지기 시작한다. 복잡한 벡터장을 뚫고 날아가려 애쓰기보다는, 내 옆을 스쳐 지나가는 누군가와 속도를 맞추어 걷는 일이 더 멀리 데려다 줄 수 있다는 사실을 배우게 되는 셈이다. 영화를 덮고 나와 버스 정류장에 서니, 훤히 보이는 전광판 숫자들이 전혀 중요하지 않았다. 대신 “다음 버스를 타지 않고 천천히 걸어가 볼까?” 같은 사소한 선택이 내 하루의 스토리라인을 바꿀 수 있다는 가능성이 마음을 간질였다. 윌이 복잡한 수식을 풀어 세계를 놀라게 한 건 사실이지만, 정작 세상을 움직인 건 그 수식이 아니라 ‘사랑 앞에서 어른스러워지겠다’는 아주 작은 다짐이었다. 결국 우리 모두가 해내야 할 문제은행은 단 하나, 자신을 믿어 보고, 타인을 믿어 보라는 간단하고도 어려운 방정식일지도 모르겠다.